|

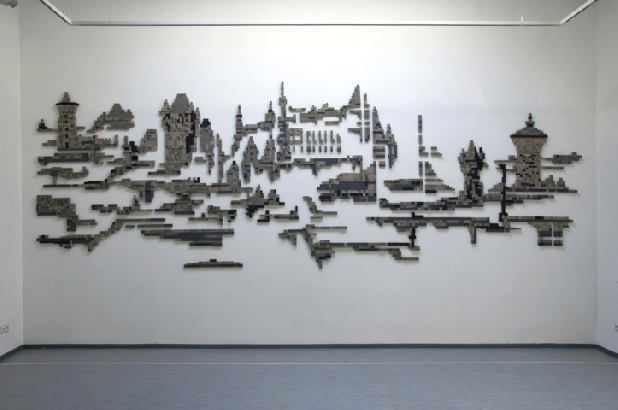

NUREMBERG_UPHILL

Part of the exhibition project CODE CINEMASCOPE 14.07. - 08.09.2013

http://www.galeriehaus-nuernberg-nord.de/

Review: http://www.gallerytalk.net/2013/09/wuerfel-pixel-panorama-patricija-gilyte-und-das-suesse-nuernberg.html

CODE CINEMASCOPE

Opening speech by Hans-Peter Miksch on 14.07.2013

Rede für Patricija Gilyte. Code Cinemascope

Galeriehaus Nürnberg Nord, 14. Juli 2013

© Hans-Peter Miksch (zum 20-jährigen Jubiläum des Galeriehauses)

Sich zum Geburtstag Patricija Gilyte einzuladen, ist wirklich eine gute, wenngleich ambitionierte Idee. Andere Gäste würden sich besser als Animateure eignen und munter Frohsinn und eine launige Stimmung verbreiten. Allerdings besteht bei solchen Auftritten leicht die Gefahr, dass der Jubilar dann wie ein Witzbold wirkt. So, wie es aussieht, schenkt das Galeriehaus sich und seinen Besuchern, den anderen Gästen, statt eines künstlerischen Knallbonbons eine nachhaltige Ausstellung und bleibt, was es war: seriös.

Die litauische Künstlerin, 1972 in Kaunas geboren, hat zuerst in ihrer Heimatstadt ein Kunststudium mit dem Master-Abschluss beendet, bevor sie nach München ging, um hier noch ein Diplom an der Kunstakademie zu erwerben als Studentin bei Norbert Prangenberg und Nikolaus Gerhart, beides Bildhauer. Der erstere hatte seinen Schwerpunkt bei Glas und Keramik, der andere beim Material Stein. Seit 2005 lebt Patricija Gilyte als freischaffende Künstlerin in München, wobei sie sich zwischenzeitlich als Botschafterin Litauens versteht, das sie regelmäßig aufsucht.

Kennengelernt habe ich sie im Jahr 2005 als die Künstlerin, die eine Betonskulptur mit einem Video kombinierte (Titel „Laufwerk C“). Sie paarte überdimensionale Vogelfedern aus Beton mit einem Monitorwürfel, auf dem als Videotext gegenläufig ein Dialog ablief. In den Folgejahren erweiterte sie ihre Ausdrucksmittel durch die Installationskunst und die performative Skulptur, eine Abart der Performancekunst. Performative Skulptur bedeutet: der Künstler agiert selbst, bedient sich keiner Modelle, schafft keine Objekte, stellt sich im Extremfall selbst aus. (1)

In jüngster Zeit nun arbeitet sie mehr oder weniger wie eine traditionelle Bildhauerin, das performative Element ist in den Hintergrund getreten. Gilytes besonderes Material war anfangs Würfelzucker, den sie wie das Pixel eines Monitorbildes oder sogar wie ein Atom betrachtet sehen will. Da an die Wand angeklebter Zucker sich nicht rückstandsfrei lösen lässt, aber auch, weil sie die inhaltliche Konnotation von Zucker nur an besonderen Orten (Istanbul mit seiner Süßer-Tee-Kultur) gebrauchen konnte, greift sie nun auf Schaumstoff zurück, den sie ja bereits vor elf Jahren zu weichen Skulpturen verspannte (Titel „Ein Zuhause schaffen und verlassen“). Diese Schaumstoffskulpturen – die als Protagonisten in Videoarbeiten auftraten – zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen den weichen Objekten eines Claes Oldenburg und den Skulpturen einer jungen Generation. Denn die performativen Skulpturen von Patricija Gilyte entstanden durch ihren Körpereinsatz. Sie schmiegte sich in die Schaumstoffbahnen, deren hellbeige/fahlgelbe Farbe an Haut erinnert, sie schnürte ihren Körper in den Schaumstoff ein, verkroch sich in ihm, und ließ ihn wie einen Kokon zurück. Ganz entfernt erinnert die Vorgehensweise an die von Franz Erhard Walther, doch Gilytes Skulpturen vermeiden die Statik seiner Körperskulpturen und Handlungsbahnen.

Beton, Video, Installation, performative Skulptur – Vielseitigkeit ist ein Prinzip, das bei einer jüngeren Künstlergeneration zum verbindenden Handlungsmuster geworden ist. Es handelt sich schon um die zweite Nachkriegsgeneration, die eine zeitgenössische und reflektierte Auseinandersetzung mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht mehr nur durch ein oder in einem Medium abbilden kann.

Die eingangs erwähnte Arbeit von 2005 hatte allerdings gewissermaßen den Fehler, dass sie in beinahe drastischer Weise poetisch war. Es ist ein konsequenter Schritt, dass Patricija Gilyte als Bildhauerin nun bei einer Beschäftigung mit architektonischen Fragen angekommen ist. Zu dieser Wertung ein Zitat des Kunsthistorikers Gerhard Storck (1940-2008, Direktor der Kunstmuseen Krefeld bis 1999) aus einem Text über Richard Serra:

„Nichts zeugt in der bildenden Kunst mehr von Schwäche als der empfindsam vorgetragene Anspruch auf Poesie. Im Bereich der Bildhauerei zeugt er von Hilflosigkeit… Die Skulptur ist ein Ableger der Architektur. Wo sie das vergisst, vergisst sie sich selbst.“

Nun schneidet Gilyte also Schaumstoffwürfel zurecht, die sie auf Magnetfolie klebt, die wiederum an der Magnetfarbe haftet, die sie auf die Wand streicht. So kann sie das Prinzip ihrer Würfelzuckerreliefs als Ausstellungskunst übernehmen, ohne am Ende einer Ausstellung groß Spuren zurückzulassen. Soweit zur Technik. Die Methodik deckt sich mit ihrem, in einem Interview im Jahr 2008 erklärten Arbeitsprinzip (2): „Generell… werde ich mein Arbeitsprinzip weiter verfolgen, das sich beschreiben lässt als Zusammenführen und wieder Auseinandernehmen…“

Arbeiten wie die hier gezeigte nennt die Künstlerin „Pixelarbeiten“. Es sind sogenannte site specific works, die ohne den Computer oder eine Fotovorlage entstehen, und die veranlasst werden durch eine Ausstellung. Gilyte erschließt sich einen fremden urbanen Ort durch Spaziergänge, durch Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und durch Stadtpläne. Sie speichert Erinnerungen an das Wetter, an das Licht, an Begegnungen mit Menschen. In Salzburg oder Ulm, in Stuttgart oder Kaunas, in Stettin oder dem Istanbuler Stadtteil Beyoğlu hat sie das praktiziert, was sie nun auf Nürnberg anwendet. Sie lässt den Ort auf sich wirken, versucht das Weichbild beziehungsweise die Silhouette in sich aufzunehmen und absinken zu lassen, verknüpft dies mit ihren situativen Beobachtungen, Eindrücken und Gedanken zu einem Bild, meist im Videoformat 16:9 oder 4:3. Sie selbst bringt den Begriff „Cinemascope“ ins Spiel – ein Wort, das uns erinnert an die Breitwand- und Monumentalfilme der Traumfabrik Hollywood. Bei dem Verfahren wird ein bei der Aufnahme quasi gestauchtes Bild auseinandergezogen. Und diesen Breitwand-Eindruck erzeugen die Stadtlandschaften Gilytes.

Der Begriff Weichbild meint ja ausdrücklich eine äußere und eine innere Erscheinungsform einer städtebaulichen Situation. Die Künstlerin will den Rhythmus einer Stadt und den der die Stadt umgebenden Landschaft erfassen. Es geht ihr um nichts weniger als eine exakte Rekonstruktion eines Stadtpanoramas oder um einen Wiedererkennungseffekt. Alle Abstände und Größenverhältnisse drücken eine subjektiv-willkürliche Setzung, eine nicht objektivierbare Beziehung der Künstlerin zu ihren räumlichen und stimmungsabhängigen Erinnerungen aus. Als Codierungen sind die Pixelarbeiten Abformungen oder Abbreviaturen eines inneren Geschehens, das aus Zeit gebaut ist. Als Zeichnungen betrachtet – quasi nach dem Lego-Prinzip gebaut – sind sie schematisch, vereinfacht und doch komplex. Die Arbeit wirkt wie ein unvollendetes Mosaik. Doch die fehlenden Teile liegen in keiner Schachtel bereit. Sie hinzudenkend werden wir zu aktiven Betrachtern, zu regelrechten Nutzern der Pixelarbeiten. Es ist, als könnten wir uns an ein inneres Bild der Künstlerin heranzoomen. Ambivalent steht das Werk zwischen reliefhafter Skulptur und dreidimensionaler Wandzeichnung. Die Künstlerin betrachtet die Tiefenstruktur der Straßen, Plätze, Häuser, der Menschen, die sich dort bewegen zu einer bestimmten Tageszeit bei einer bestimmten Lichtstimmung und einem bestimmten Klima, wie Landschaften. Sie scannt die Stadt, auch indem sie dieses Mal einen Turm der Lorenzkirche bestiegen hat. Und vergleicht die Umsetzung mit der Materialisierung einer Videoprojektion, „als Darstellung mehrerer sich überlappender Sequenzen auf einer Ebene...“ (3). Sie erlebt den Außenraum, verarbeitet ihn – wo sonst – in ihrem Inneren, um ihn dann wieder in einen Innenraum – dem Ausstellungsraum – zu spiegeln. Der Titel „Code Cinesmascope“ liest sich als Hinweis auf die Beschäftigung mit Film und Video.

Die Reliefs aus kleinen Schaumstoffwürfeln reduzieren die Gebäude und Straßenzüge und die Erinnerungen daran auf sehr kleine Einheiten. Verwirrend wirkt die gelegentlich vertikale Spiegelung von Bauten, vor allem dann, wollten wir die Wandzeichnung fälschlicherweise wie einen Plan, als Stadtmodell, lesen. Nein, das ist keine 3D-Zeichnung einer Stadt. Die Schaumstoff- oder Zuckerwürfel sind sinnliche Module, die symbolisch für die Struktur von Gedankenketten oder sogar für deren Aufbau aus molekularen Eiweißverbindungen, letztlich also für die Konstruktion von Erinnerung stehen. Nicht zu übersehen ist ein Moment des Zufalls, dem sich Gilyte unterwirft. Denn sie macht ja, wie beschrieben, keinen Konstruktionsplan. Das, was sich mittig auf der Horizontalen der Wand verdichtet zu einer Struktur, die wegen der Würfelmodule stets entfernt an einen Ausschnitt von Manhattan erinnert, franst nach oben und unten hin aus, wird amorph, schwer lesbar. Frappierend ist, dass man gleichzeitig ein Bild vor sich hat, das einfach und komplex ist: Der Würfel ist eine Einheit von großer Einfachheit und er ist langweilig. Die Häufungen und Verdichtungen hingegen sind komplex. Nicht die Formgebung der kleinsten Elemente an und für sich ist komplex, sondern das Resultat eines Einsatzes modularer Elemente im Hinblick auf eine Durchgestaltung eines subjektiven Motivs – des Sich-Erinnerns an das Weichbild der Stadt, in diesem Fall an Nürnberg.

Es liegt auf der Hand, ihre Biografie in Beziehung zu ihrem Tun zu setzen. Ihre Migration war eine freiwillige. Gilyte klassifiziert die freiwillige Migration als „Luxus“ (4) und sagt: „Der Mensch sollte dazu fähig sein, innere Reisen zu unternehmen und, ohne Mitmenschen zu verlassen, Weisheit und Erfahrung zu entfalten.“ Ich bin mir sicher, dass das auch für ihre realen Reisen gilt, auch die sind ein Luxus, den ein Künstler praktisch immer produktiv nutzt.

Das, was diese Pixelarbeiten zeigen, ist die bildgewordene Struktur eines möglichen inneren Ortsbezugs. Wir leisten so etwas permanent am Ort unserer Herkunft, aber nur durch die Distanz zu unserem Alltag können wir uns dessen bewusst werden. So gesehen ist das, was Patricija Gilyte tut, eine Form der Selbstbeschäftigung – sie erschließt sich einen Ort, indem sie ihn als eine Struktur wieder-denkt. Sie denkt den Ort in die Vergangenheit und in die Zukunft.

Häufig liest oder hört man in Texten über Kunst den Begriff Ortsbezug oder das Verb verorten. Selten waren diese Worte mehr am Platz als bei der Beschreibung dessen, was Patricija Gilyte tut. Ohne einen sogenannten Ortsbezug verirren wir uns, und wenn wir uns nicht ‚verorten’, gibt es auch den Begriff Heimat nicht. Meist wird erst in der Fremde die Bedeutung dieses Wortes klar. Und in der bildenden Kunst, in der so etwas wie eine Globalisierung aller Formen und ein allgemeiner Ideenaustausch seit eh und je Alltagsgeschäft sind, interessieren wir uns in besonderem Maß für die Heimat- und Herkunftsgeschichten der Künstler und Künstlerinnen. Auf dem globalen Nachrichten-Marktplatz der Kunst werden permanent Regionalnachrichten verhandelt, oder anders gesagt: Je internationaler die Kunst wird, umso mehr erscheint sie als Ethno-Kunst. Als Bürger des globalen Kreativdorfes benehmen wir uns tribalistisch. Oder mit den Worten der Künstlerin (5), die nun in Deutschland lebt und sich der deutschen Sprache bedient: „...ich finde es erst jetzt wirklich spannend, mich als litauische Künstlerin zu bezeichnen.“

Selbstbildung und Selbstaffizierung sind wesentliche Momente künstlerischen Tuns. Die Tatsache, dass künstlerische Selbstbildung gleichzeitig den Umgang mit ästhetischen Codes, mit Komplexität oder Mehrdeutigkeit einübt, hat dieses Tun über Jahrtausende hin vital gehalten und zu heute scheinbar (!) selbstverständlichen Verstandesleistungen geführt, die anders wohl nicht hätten erreicht werden können. Die Zweckfreiheit der Kunst hat darin ihren Sinn und ihre Funktion.

1 Julian Heynen, Hrsg., Gerhard Storck, Es besteht ein nicht erklärbarer Zusammenhang. Texte zur zeitgenössischen Kunst, 1973- 2007. DuMont-Verlag, Köln 2012, S.112

2 Debütantenkatalog P.G., ohne Titel, München 2008, S. 54

3 Zitat P.G. im Interview mit der Münchner Kunsthistorikerin Burçu Doğramacı Oktober 2011. Katalog P.G., ohne Titel, München 2011, S. 12

4 in dem o.g. Interview 2011, Fußnote 3, S. 48

5 ebd. Anm. 4

6 siehe dazu: Winfried Menninghaus, Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin. Berlin 2011 – ebd. sämtliche Überlegungen zur Selbstaffizierung, insbesondere auch im Schlusskapitel

© Hans-Peter Miksch

|

|

|